Segnali di vita aliena: lo studio NASA che rivela dove è più probabile intercettarli

La ricerca di segnali alieni non è più soltanto fantascienza, ma un ambito scientifico sempre più raffinato. Da anni la comunità internazionale lavora su progetti come SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), alla ricerca di technosignature, cioè tracce di attività tecnologica extraterrestre. Ma un recente studio pubblicato il 21 agosto 2025 ha cambiato radicalmente le carte in tavola, indicando con precisione dove e quando è più probabile intercettare un segnale intelligente proveniente da altre civiltà.

Detecting Extraterrestrial Civilizations That Employ an Earth-level Deep Space Network

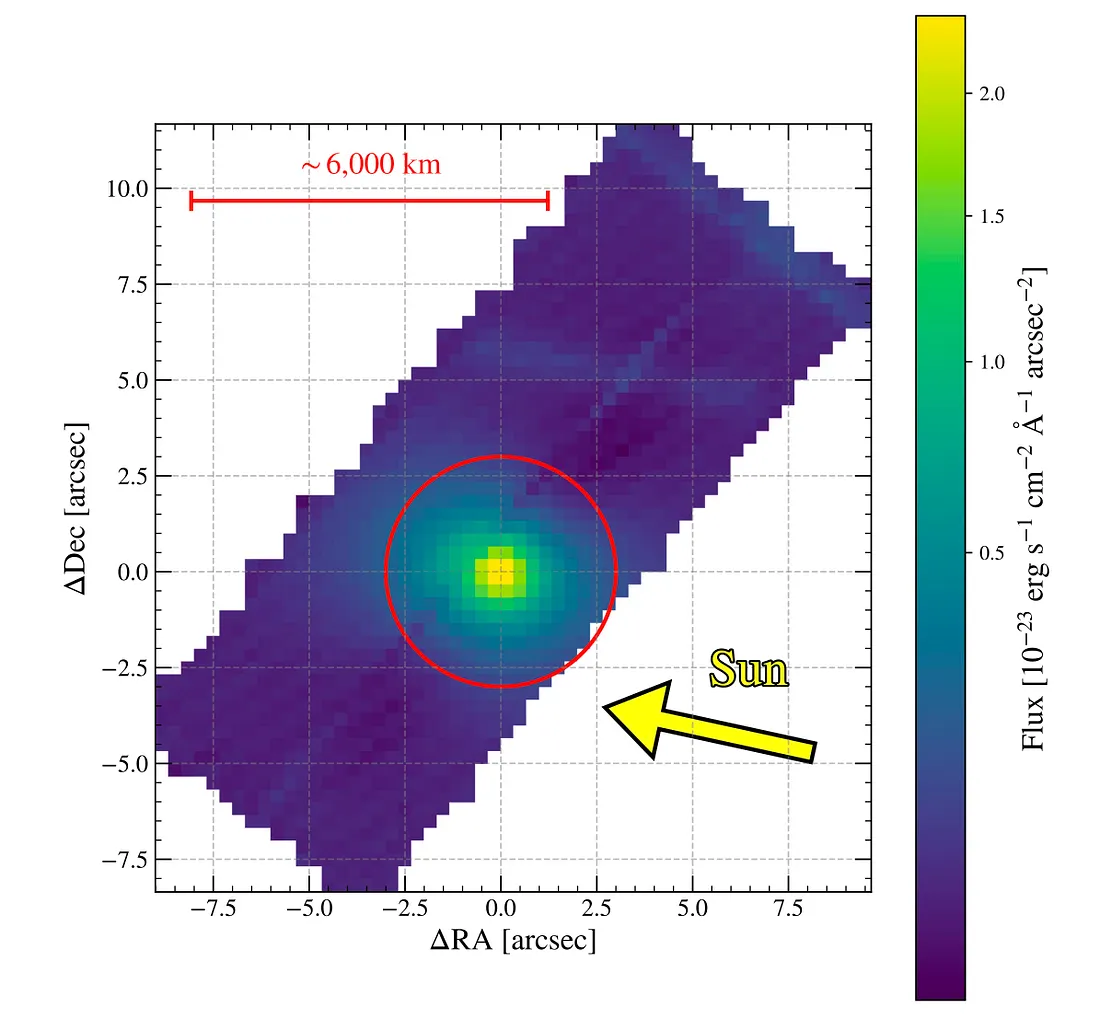

Il lavoro, dal titolo Detecting Extraterrestrial Civilizations That Employ an Earth-level Deep Space Network (“Individuazione di civiltà extraterrestri che utilizzano una rete di comunicazione spaziale profonda simile a quella terrestre”), è stato condotto da un team della Pennsylvania State University in collaborazione con la NASA Jet Propulsion Laboratory. Pubblicato su arXiv il 21 agosto 2025, ha analizzato 20 anni di dati della Deep Space Network (DSN), la rete di antenne che consente alla NASA di comunicare con sonde e rover nello spazio.

La conclusione è sorprendente: i segnali più potenti inviati dall’umanità nello spazio non sono diretti verso stelle lontane, bensì verso Marte, creando inconsapevolmente un “corridoio radiofonico” che potrebbe rivelare la nostra presenza a eventuali osservatori cosmici.

Marte come faro radiofonico nello spazio

Secondo i ricercatori, se una civiltà aliena si fosse trovata in linea con la traiettoria Terra–Marte negli ultimi vent’anni, avrebbe avuto una probabilità del 77% di intercettare un nostro segnale. Una percentuale enorme, circa 400.000 volte superiore rispetto alla probabilità che avrebbe avuto un osservatore casuale nello spazio. Non si tratta di emissioni deboli: i fasci radio della DSN possono raggiungere fino a 23 anni luce di distanza, quindi potrebbero già aver raggiunto sistemi stellari relativamente vicini al nostro. Lo studio suggerisce che non sia efficace cercare segnali extraterrestri in modo uniforme su tutto il cielo. Se altre civiltà tecnologiche utilizzano reti di comunicazione simili alla nostra Deep Space Network, i loro segnali non si disperderebbero ovunque, ma seguirebbero traiettorie precise e sarebbero più facili da captare in determinati momenti.

Per questo motivo, gli autori indicano due linee guida fondamentali per orientare meglio le osservazioni SETI:

- Piani orbitali edge-on: concentrare le ricerche su quei sistemi stellari che, dal nostro punto di vista, appaiono di taglio. È lungo questi allineamenti che le trasmissioni hanno maggiore probabilità di passare e quindi di essere intercettate.

- Allineamenti planetari: intensificare le osservazioni durante eventi come le congiunzioni Terra–Marte o configurazioni simili, quando i fasci radio diretti verso le sonde spaziali hanno più chance di “sconfinare” nello spazio interstellare.

Questa è la prima volta nella storia che la ricerca di vita intelligente si concentra su criteri astronomici e temporali ben definiti, un approccio che può aumentare in maniera significativa l’efficacia delle osservazioni.

Dalla teoria alla pratica

Le conclusioni dello studio del 21 agosto 2025 non restano soltanto un esercizio teorico, ma trovano subito applicazione nelle attività già in corso. Il programma Breakthrough Listen, avviato nel 2015 con un investimento di 100 milioni di dollari, rappresenta la più grande iniziativa privata mai dedicata alla ricerca di segnali alieni. Grazie a queste nuove linee guida, il progetto potrà concentrare meglio le proprie osservazioni, aumentando la probabilità di individuare tracce di civiltà intelligenti. Rimane tuttavia aperta la domanda sollevata dal celebre paradosso di Fermi: se l’universo pullula di vita, perché non abbiamo ancora trovato prove della sua esistenza? Lo studio suggerisce una possibile risposta: forse fino ad ora abbiamo semplicemente cercato nei luoghi e nei momenti meno favorevoli.

Infine, in caso di un’eventuale scoperta, la comunità scientifica non sarebbe colta del tutto impreparata. Esistono infatti già delle linee guida internazionali pensate per gestire una situazione tanto delicata. La più nota è la Dichiarazione IAA post-detection, che definisce come verificare l’autenticità di un segnale extraterrestre, in che modo condividerlo con la comunità scientifica e come comunicarlo in maniera trasparente all’opinione pubblica, garantendo così un approccio responsabile e cooperativo tra i vari Paesi.

Negli ultimi anni, tuttavia, il dibattito si è ulteriormente evoluto. Un esempio significativo è rappresentato dal paper SETI Post-Detection Futures (pubblicato nel luglio del 2025 su Axiv.org), che amplia la riflessione oltre i protocolli formali. Gli autori sottolineano che la scoperta di un segnale alieno non avrebbe soltanto implicazioni scientifiche, ma anche sociali, politiche e culturali. In questo scenario, diventa fondamentale prepararsi non solo a come “confermare” un segnale, ma anche a come gestire le reazioni dell’opinione pubblica, i possibili conflitti geopolitici e persino le ricadute su religione, filosofia e identità umana.

In altre parole, se da un lato i protocolli ufficiali come la Dichiarazione IAA offrono un quadro di riferimento tecnico e istituzionale, dall’altro studi come SETI Post-Detection Futures invitano ad allargare lo sguardo: immaginare diversi futuri possibili e sviluppare strategie multidisciplinari per affrontare l’impatto di una scoperta che potrebbe cambiare per sempre la nostra visione dell’universo e di noi stessi.

Questo paper segna un punto di svolta per la ricerca SETI. Non si tratta più solo di ascoltare lo spazio in modo casuale, ma di capire quali traiettorie e quali momenti rendono più probabile un incontro con civiltà extraterrestri. Involontariamente, l’umanità ha già acceso un “faro radiofonico” verso Marte e oltre. Se là fuori esistono osservatori intelligenti, potrebbero aver già captato il nostro segnale. La domanda, allora, non è più se arriverà una risposta, ma quando.

Commento all'articolo